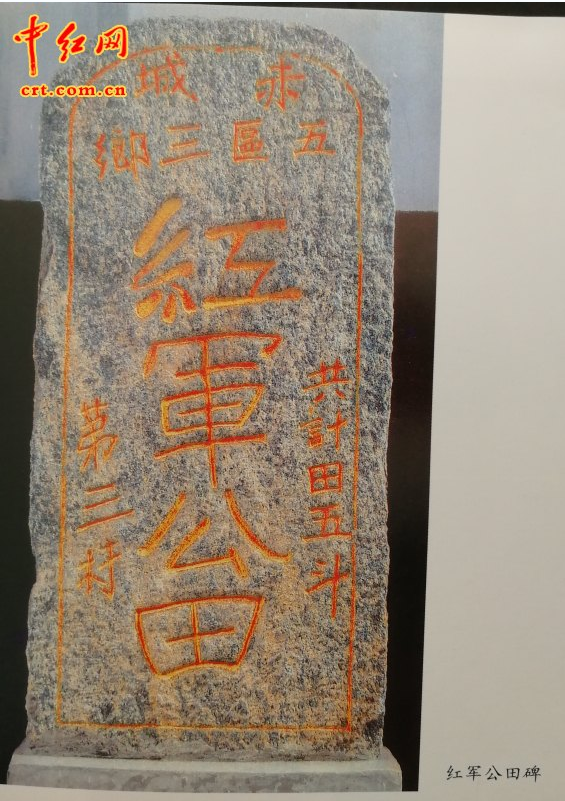

现藏于金寨县革命博物馆的一座红军公田碑,经鉴定成碑于1932年2月至8月期间,为国家一级历史文物。

在金寨县革命博物馆中,收藏着一座珍贵的“红军公田碑”。碑高1.07米,宽0.55米,厚0.18米,碑质为岩石。计十八个字。它虽朴实无华,甚至有些简陋粗糙,亲历了红军时代戒马倥偬的烽火岁月,但却忠实地记载着中国共产党领导人民在第二次国内革命战争时期苏区土土地制度改革的重要史实,铭刻着以金寨为代表的苏区人民热爱红军、拥护红军、支援红军斗争的深情厚谊,见证了80多年前中国共产党“军爱民,民拥军”的优良革命传统。

“红军公田碑”的来历,要从金寨建县说起。金寨,中国革命的重要策源地,人民军队的重要发源地。金寨县位于皖西边陲、大别山腹地,被誉为“红军的摇篮、将军的故乡”,是著名的革命老区。由于地理和历史情况复杂,行政区划历来变动频繁,曾前后经历了许多个历史阶段。

红军公田,属于鄂豫皖苏维政权的创建和发展时期(1929—1932)。农民问题的中心问题就是土地问题。封建土地制度是中国农民长期陷于贫困的基本原因。随着苏区的巩固和扩大,鄂豫皖苏维埃政权的纷纷建立,为土地改革创造了必要的条件。一场彻底砸烂几千年封建土地制度的革命风暴,迅猛地席卷了大别山地区。确立了此后一个时期的中心任务是领导苏区人民开展土地改革,没收地主阶级的土地,分配给无地和少地的农民,把最广大最贫苦的农民从封建土地制度的重压下解放出来。

在根据地建设中,无论根据地的土地政策怎样演变,红军战士应当分得土地、享受土地革命的成果成为了鄂豫皖苏区党组织的共识。1931 年 10 月正式提出了“每乡留一石到五石为红军公田,分给红军中由白色区来的贫苦农民和俘虏哗变加入红军的士兵。”此后,苏区相继颁布《关于怎样分配土地的宣传材料》和《鄂豫皖区苏维埃政府通知第十七号—统计和分配红军公田等》《鄂豫皖苏维埃政府通令第十五号—为红军公田问题》等文件,进一步对红军公田进行制度上的规范和完善。

作为鄂豫皖苏区土地制度的重要组成部分,红军公田的主要内容包括红军公田的分配原则、分配数量、耕种管理及收获产品的分配等。

红军公田的分配原则,《关于怎样分配土地的宣传材料》中明确规定,分配土地时应“首先把红军的田分好,红军公田提出来,再把远近好坏的田地、山林、池塘、竹园等作一总的计算,兼配得好好的,按人口与劳动力混合划分。”据《鄂豫皖苏维埃政府通令第十五号———为红军公田问题 》要求,“以乡为单位,提起一石至五石不等的土地作为红军公田。这些公田,一方面要按现在没有分田的红色战士指名分配 ,其余的随时增加 ,随时分配。”另外,《关于怎样分配土地的宣传材料》还特别指出红军公田“不要山地 ,顶好路边的好田, 做一个石碑或木碑,上面写’红军公田’几个字。”

1931年,鄂豫皖苏区《土地法令》推行,规定红军、游击队员、不能生产的苏维埃工作人员及其家属应分得田地,其家属无力耕种时,苏维埃政府发动群众代耕。同时各乡还划出1至5石(每石约7亩)作为红军公田,由苏维埃政府掌握分配。如皖西金寨(原霍山)县七区第八乡苏维埃在分配土地时,“一等田为红军公田”,且这些田“无论就土质、阳光和水利条件,在这大山区里都是上等的。”

公田 “分配土地时,不可以面积为标准,要以出产为标准”。公田主要分配给红军战士或以公田收入救济红军家属、烈属、残废军人。

根据有关革命群众的回忆,金寨(原霍山)县七区第八乡苏维埃所预留的红军公田为五石; 商光边特区第二乡苏维埃所预留的红军公田为三石。但在实际操作过程中,也有以村为单位进行提留的,如现保存于安徽省金寨县革命博物馆的一块“红军公田”碑,明确记载了赤城县五区第三乡苏维埃第三村提留了五斗田作为红军公田。

在“保卫红旗,保卫苏区”这个口号的鼓舞下,土改后,很快掀起了参加红军的热潮。从长岭关到麻埠,从汤家汇到燕子河,纵横百余里的豫东南、皖西北广大苏区,出现了从未有过的分天分地热烈火红景象!

“吃水不忘打井人!”根据《土地政纲实施细则》和“土地问答”等规定和广大贫雇农的共同心愿,各乡在土改过程中,都留下一块上等好田作为“红军公田”,并树碑刻文,以作标志和纪念。红军公田由代耕队耕种,收获的粮食主要用于红军公粮和解决英烈军属的困难。

为了表示对红军的热爱,1931年秋,金家寨、吴家店、斑竹园等地分配土地时,都把好田划为红军公田,并立石碑和木牌。既提醒大家爱护公田的庄稼,又能千古流传,让子孙后代永远记住红军的丰功伟绩和恩情。

竖碑时候,乡苏维埃通知农协、赤卫队、妇女会、少先队、儿童团以及群众都从四面八方涌向列宁小学的操场上开大会。会场正中放着那块石碑,上面披了一块红绸子,在阳光的映照下红光闪烁,格外光彩夺目。妇女会员、少先队员、儿童团员们围着石碑翩翩起舞,尽情欢呼。一些老年人抚今思昔,感慨万千!千百年来,天是地主老财的天,地是地主老财的地,穷苦农民面朝黄土背朝天,拼死拼活,做牛做马,还是在死亡线上挣扎。为了推翻吃人的社会,为了取得一块土地,祖祖辈辈斗争、造反,到头来都成了新的统治阶级改朝换代的工具,劳苦大众的土地问题并没有得到解决。只有在今天,有了共产党,有了红军,才能真正推翻地主老财的宝座,让土地回到农民的手里。饮水思源,翻身农民怎么能忘掉红军的恩情呢?

在群众的簇拥下,在一片锣鼓声、欢呼声中,几个年轻力壮的小伙子,把红军公田碑抬到公田旁边竖了起来。红军公田碑迎着朝阳,屹立在山下路旁,它像一个卫士,守卫着千万农民经过斗争而得来的胜利果实——土地;它像一把利剑,指向腐朽的旧世界,预示着封建统治阶级的必然灭亡;它更像一把火炬,闪射着红色的光芒,照亮了千千万万贫苦农民胜利前进的方向!

1972年,这座“红军公田碑”在金寨县斑竹园镇小河村桥口发现。1983年,被金寨县革命博物馆征集,并由李胜描色,展陈在“土地革命战争时期”。安徽省文物专家鉴定组鉴定的这座“红军公田碑”,是国家重要文物。此碑上镌造的“赤城”指的就是商城,碑属于“五区三乡第三村”立的;“共计田五斗”五斗等于半石,半石等于30公斤。碑高1.07米,宽0.55米,厚0.18米,碑质为岩石。

另外,有人说,红军公田实施是乡,而不是村。其实是妄测。最近,看到川陕苏区也发现类似的红军公田碑。四川阆中市二龙区二龙乡高阳村农民,于1985年春改建房屋时,挖出一块小石碑,。该碑用青色沙石加工成较平的石板,碑首呈圆弧形,其下为矩形,通高85厘米,宽49厘米。字迹清晰。共刻楷楷体阴文五十七字。碑首横排两排、“红军公田牌”字校大。“红四方面军”字较小。其下立排八行,每行五字,最后一行是年月款,“南县第十区、一乡、一村红军公田,地名鞑连田一丘。接连湾角田一丘,共谷子四十二贝,一九三三年古六月十四日立”。从中可见,同样的苏区,都有村一级的红军公田碑发现,且金寨比四川还早发现两年。